|

教育部“教育奋进之笔1+1”采访团走进我院

作者:模式识别与智能系统研究所

发布日期:2018-06-12

浏览次数:

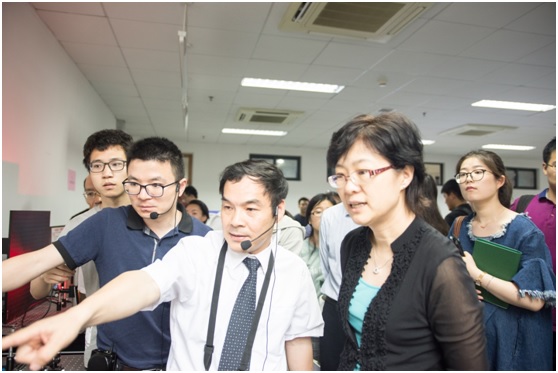

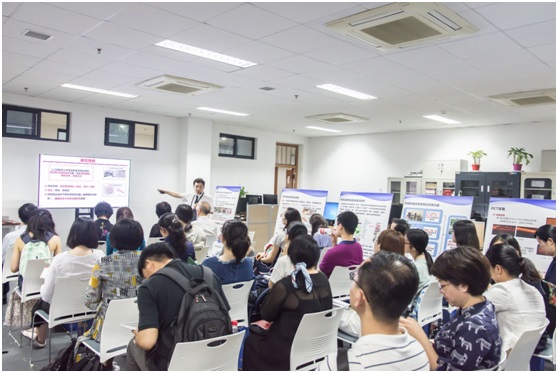

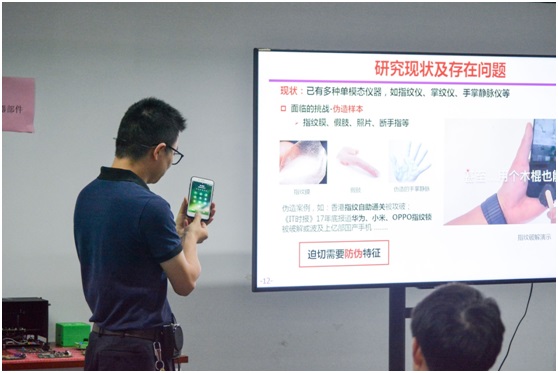

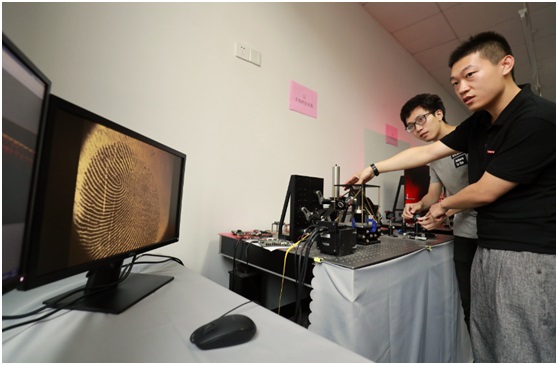

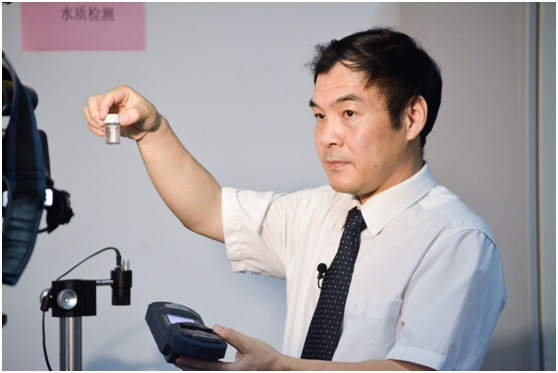

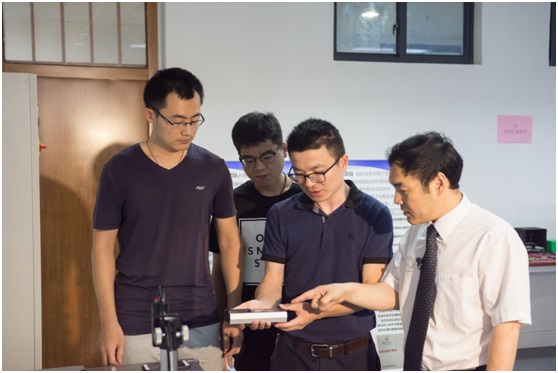

6月7日下午,第四场教育奋进之笔“1+1”系列采访活动在我校举行。由教育部牵头,包括人民日报、新华社、光明日报、经济日报、中央人民广播电台、中国青年报、中国教育报、中国教育电视台等在内的17家中央媒体工作者组成的采访团来我校进行集中采访活动。教育部办公厅巡视员兼新闻办主任续梅、教育部办公厅新闻处处长陈星、浙江省教育厅副巡视员吴永良参加考察活动。副校长虞晓芬,校党委委员、宣传部部长李昌祖,教务处、科学技术研究院、我院和计算机科学与技术学院等部门、学院负责人参加活动。 介绍会上,虞晓芬对教育部及中央媒体采访团的到来表示热烈的欢迎,并介绍了我校的发展概况。校科学技术研究院负责人围绕我校科研与社会服务总体情况与助力人工智能创新发展情况进行说明。教务处负责人就学校人工智能专业设置情况和人才培养等方面工作作了专题汇报。 会后,考察团参观了我院模式识别与智能系统实验室,执行院长梁荣华教授介绍了我院基本情况及在人工智能方面的研究工作,然后重点介绍了他的团队在模式识别方面的工作。在参观过程中,媒体工作者就关心的问题向实验室所在学院负责人及项目负责人进行了集中提问。 党的十九大报告强调,要“推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合”。习近平总书记多次就人工智能作出重要批示,指出人工智能的迅速发展将深刻改变人类社会生活、改变世界。此次奋进之笔“1+1”走进浙江是教育部贯彻落实党的十九大精神,真抓实干、攻坚克难的一个重要行动。通过聚焦一个主题,举行“1”场新闻发布会+进行“1”次集中的采访活动,整体呈现各地书写教育奋进之笔的精神风貌。浙江是此次行动的第四站,主题是围绕“高校人工智能创新发展”,在浙江,中央媒体采访团采访浙江大学和我校两站。 近年来,我院积极对接国家新一代人工智能规划、浙江省新一代人工智能发展规划和之江实验室,抢抓人工智能发展的重大战略机遇,学院人工智能相关的方向如模式识别与智能系统、智能装备与智能工厂、大数据与智能交通、异构数据传输与智慧应用等方向做出了研究特色,积极申报智能科学与技术本科专业。 梁荣华教授团队围绕模式识别的数据获取、感知和理解等问题展开基础研究和应用开发,研究模式识别数据采集的科学仪器,到数据的处理,进而到可视分析理解,突破普通用户理解和识别生物特征数据的瓶颈,具有从底层到应用、从基础到关键技术和应用示范的全链条。团队开发了手部生物特征采集仪器,把生物特征从二维发展到三维,从皮上发展到皮下,采集皮下三维结构、微血管流速、血氧饱和度等新防伪特征;采集到皮下真皮层指纹、汗腺和汗孔等新识别特征,为支持人工智能形成产学政的良性生态链作出积极贡献。该团队由多学科交叉成员组成,在手部生物特征采集仪器的基础上,开发了亚微米级精度的采集仪器,可以高清晰呈现水中微生物、杂质等,该技术同相关公司产业化,开发便携式水质分析仪产品,产生了显著的社会经济效益。

教育部办公厅巡视员续梅参观模式识别与智能系统研究所

梁荣华教授讲解国家重大仪器项目

梁荣华教授讲解手掌多特征采集

陈朋副教授演示指纹破解

多模态采集演示

梁荣华教授介绍水质检测仪

现场演示

梁荣华教授接受记者采访 |