|

我院获2013年度校学生工作创新奖

作者:学院学工办

发布日期:2014-01-08

浏览次数:

近日,2013年度学生工作创新奖评审结公布,我院参评的项目“‘顶层设计、菜单定制、分层递进’大学生创新培养体系的构建”获得“2013年度浙江工业大学学生工作创新奖”。

校学生工作创新奖每两年评选一次,以创新学生工作的内容、方法和途径为目标,围绕主题思想教育、学生党建、网络思想教育、科技创新与创业教育、学风建设等方面的工作展开评选。2013年度,各学院共有13个项目参加申报,经学校学生工作创新奖评审委员会评审,共有8个项目被列为2013年度“浙江工业大学学生工作创新奖”。

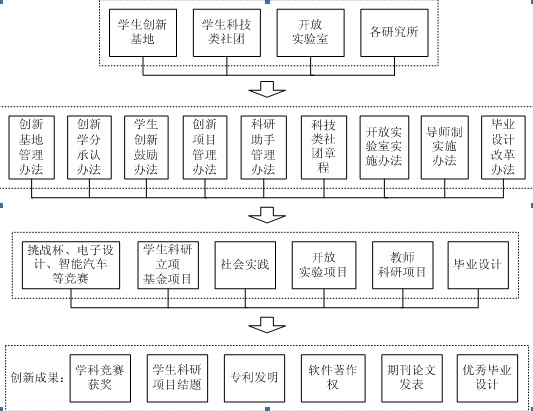

“顶层设计、菜单定制、分层递进”大学生创新培养体系的构建 ——信息工程学院学生工作创新奖申报材料 近年来,信息学院以素质教育为目标,以导师制、递进式、菜单式、精英式为创新教育理念,积极构建“顶层设计、菜单定制、分层递进”的大学生创新培养体系,真正让学生成为科技创新的主体,学院以学科竞赛为基础的创新活动蓬勃开展。在学科竞赛、科技创新活动组织层面,学院整合各种资源,成立了以学院领导、专家教授为主的大学生科技创新指导委员会和创新导师团队,建立了完善的创新竞赛激励制度;设立了“银江创新基金”和“建龙基金”支持大学生创新活动,建设了350平米独立空间、全天运行的大学生创新基地,为大学生科技创新活动提供了制度、经费和场地保障。

一、顶层设计、完善体制,构建导师制、全员化创新教育体系

信息学院在学科竞赛、科技创新活动组织层面,积极整合各种资源,形成体系化、规范化的运行体系。围绕培养创新人才的总目标,将导师制、开放实验室、创新基金、学分制和弹性学制的实行有机结合,充分利用现有实验室和研究所的硬件、软件和师资力量资源,除学生创新基地外,鼓励各实验室打破课内、课外的界限,接纳学生进入实验室完成毕业设计、开放实验、创新基金项目;鼓励学生参与开放实验、创新基金项目的申报实施,并将视开展情况计入创新学分;充分发挥学生自身主体作用,加强高低年级学生的学术交流,做好课外科技工作的传承和提高,重视学生学科性社团的引领,打造创新型学生科研团队。

1、成立以学院领导、专家教授为首的大学生科技创新指导委员会,为创新教育提供智力支持。学院设立了大学生科技创新工作指导委员会和创新导师团队,对学生科技创新工作提供顾问咨询、技术指导和监督管理。实施“基于导师制的人才孵化工程”,设立“1+1+N”的创新指导组织体系,其中1名科技竞赛责任岗教师负责学院创新基地建设,1名辅导员专门负责学生创新教育的组织工作,20多名教师长期指导学生“挑战杯”竞赛、电子设计竞赛、智能汽车竞赛等各类专业赛事,80多名教师每年指导学生参加院“建龙基金”、校“运河杯”、省“新苗人才计划”和国家创新创业训练项目。聘请10余名校外技术专家、企业技术骨干、党政机关负责人为校外创新导师,不定期来校讲座交流,拓展学生创新视野。

2、建立全方位激励制度,为构建学生实践创新培养的长效机制提供政策激励。制定《大学生创新学分认定办法》、《大学生课外科技创新激励办法》,从物质奖励、综合考评加分、创新学分认可等方面鼓励学生参加科技创新活动,在奖学金评定、研究生免试推荐和各类先进评选中给予科技创新优秀个人优先考虑。在学院制定《教职工工作业绩计算方法》、《教职工教学科研奖励办法》、《学院晋升高级职称推荐排序办法》时,将教师指导学生科技创新活动计入教学业绩工作量,将教师指导学生科技创新活动的成果等同于教学、科研成果等进行奖励,同时在晋升职称、年终考评、各类先进评选中给予优先。

3、整合校内外资源,为创新教育提供充足的经费和场地支持。学院积极整合优化创新教育资源,多方筹措经费、场地和设备,为大学生课外创新教育提供支持。2008年至今设立“银江创新基金”、“建龙基金”共计480万元用于支持大学生创新创业活动;在学院办公条件极其紧张的情况下建设大学生创新教育基地300平方米,购置科研机器人等50余套电子信息设备。同时,从2009年起,学院执行专业建设经费10%用于学生科技创新建设,实验室经费申报必须考虑学生创新基地的建设需求等举措。

4、打造高水平、全方位、社会化的创新教育平台,为学生创新能力培养提供平台支持。通过校企合作模式,设立“银江创新创业学院”,针对银江创新基金、建龙基金等基金项目,实施项目评估立项制度,对于经评估批审立项的课题予以实时通报进度。竞赛平台分类管理各类科技竞赛,实行创新团队“传帮带”,现有机器人创新团队、智能汽车创新团队、电子设计创新团队、FPGA创新团队等15个创新团队。在校内外企业、研究所建立实践平台,学生可利用平台以项目参与、科研助教的方式开展校内专业实训和社会实践活动。

图1:信息学院科技创新活动组织体系

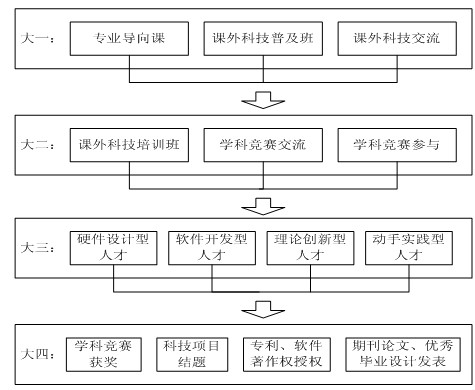

二、精心设计、因材施教,建立递进式、菜单式创新活动组织模式

在组织大学生学科竞赛、科研项目为主体的创新实践活动中,学院结合第一课堂的教学进程,根据各年级学生特点和学科知识掌握情况,对课外创新教育的内容进行了精心编排,设计了实施递进式的创新教育项目和实践机制,为学生提供菜单式的创新选择,通过“认识了解-培训培育-动手实践-总结提升”培养学生的创新能力。面向课程基础较弱、创新能力较低的学生,主要开展创新思维训练、创新方案大赛和基础理论讲座(单片机、C语言学科核心基础课程)的学习;面向课程和创新能力有一定基础的学生,引导其进入创新基地,在导师的指导下开展创新训练;面向课程基础和创新能力较强的学生,引导其在导师指导下参与创新竞赛实践和开展课外的研究性学习。此外,学院还编印了《学生科技创新一本通》,下发给全院学生进行创新活动普及和推广。

大一学生:主要以学习专业基础知识,认识了解专业背景为主。设置有创新基地参观、创新成果参观、科技讲座交流、加入电子协会、智能车俱乐部等科技型学生社团、高年级学生科研助手等形式和活动。

大二学生:以学科竞赛中系统培训和科研项目中过程培养为主。前期开设专业导论课、课外科技培训班、企业走访、校外专家讲座等增强专业知识;报名参加电子设计、智能汽车等学科竞赛的学生将会组织指导教师统一面试,师生双向选择后,学生入驻创新基地并组成学生竞赛团队,由指导教师带领进行日常的学习实践活动,同时安排指导教师讲授与竞赛相关的实践公选课程进行系统培训;由竞赛经验丰富的高年级负责组织队员读书报告会等,培养学生实践创新能力、沟通交流、团队合作能力;邀请学院具有正高职称的教师、曾指导全国“挑战杯”竞赛并获奖的教师、指导学生参加省级、国家级科研项目并结题考核良好以上的教师参与科研项目类学生的培育工作;公布教师提供的趣味性强、关系国计民生、涉及社会热点、紧密结合专业知识的创新课题,供感兴趣的学生报名参与,师生双向选择后进入导师实验室开展课题研究。

大三学生:主要以动手实践,进行竞赛作品制作、提出项目创新为主。参与学科竞赛的学生,在教师指导下自主进行竞赛作品的制作、调试、作品报告的撰写,积极准备院校级的赛事选拨,优秀队伍完善参赛作品后参加省级和国家级学科竞赛;参与科研项目的学生,依托导师实验室的科研力量和自身的学习科研,以期能在项目上提出自己的创新思路,积极开展院校科研项目(如学院建龙基金、校“运河杯”科技立项等),评选优秀的项目经校内外创新导师审阅给出修改意见,进一步完善后,推荐到省级和国家级学生科研项目中。

大四学生:主要对自己的竞赛作品、科研项目进行总结提升为主。总结整理竞赛作品和研究成果,通过发表论文、申请专利和软件著作权等形成创新成果,同时通过学科竞赛和科研项目实践,感悟个人实践创新能力、沟通交流能力、团队合作能力和科研素养的提升。对于学科竞赛经验丰富的学生,发挥反哺作用,对低年级学生创新实践进行朋辈指导,参与课题的学生攻读研究生后可以在导师指导下继续课题的深入研究,并协助导师开展低年级学生的指导培养工作。

图2 学生分层次、递进式创新教育组织模式

三、凝练特色、全面推进,科技创新和优良学风建设卓有成效

信息学院通过大学生创新教育的全面普及和推进,学生参与创新实践的主动性和专业学习兴趣明显提高,学生的理论基础和实践能力得到加强,学院大学生科技创新活动的层次和水平逐年提升,并营造了学院良好的学风、班风,全面提升了学院学生的创新精神和实践能力。

1、通过普及创新教育,提升学生实践创新的自主性和积极性。学生参与科技创新活动的氛围浓厚,主动争取锻炼机会的意识和积极性明显增强,学院每年有近500余名学生申请国家、省级、校级和院级科研项目,1500余人次参加各类学科竞赛,每年有近500人次在各级科技竞赛中获奖,学生参与率达到了70%左右,实现了“人人有项目,人人有竞赛,人人有创新”的创新教育格局。

2、通过打造高水平的创新教育平台,全面提升学生在各类学科竞赛的层次和水平。2011年以来,信息学院大学生荣获全国“挑战杯”一等奖2项,获得电子设计、程序设计、智能汽车、机器人等专业型重要赛事国家级奖项37项,省部级奖项120余项,英语竞赛、高数竞赛、物理竞赛等基础型赛事省级及其以上获奖1500余项,学生获得国家大学生创新性实验计划、省大学生科技创新活动计划(省“新苗人才计划”)、校大学生创新性实验计划等学生科研项目70余项。其中2013年信息学院学生在大学生“挑战杯”竞赛、大学生电子设计竞赛、大学生智能汽车竞赛、中国机器人大赛、数学建模竞赛等学科赛事中荣获全国一等奖9项、二等奖6项、三等奖3项,省级各类奖项40余项。

3、通过丰富的学生创新活动,拓展课堂教学培养内容,营造良好的学风氛围。学院引导低年级学生参加科技创新方案大赛、参加“银江创新创业学院”学习创新教育基础课程,引导高年级学生参加科研项目项申报培育和科技竞赛,彻底打通学生“假期内外、课堂内外和专业内外”,拓展深化课堂教学的效果,学生培养质量明显提升,学生就业竞争力和就业层次逐年提高。学生就业率每年均保持在96%以上。2012年考研出国录取率达29.3%,学生就业面覆盖工业生产各个领域,就业层次以国家和浙江省电子信息类高新技术企业为主。 4、通过大学生创新教育体系的培育和实施,学院人才培养质量获得了良好的社会评价。中国移动、银江集团、浙大中控、恒生电子、东方通信、华信邮电设计院、西湖电子等知名信息类企业纷纷在信息学院建立创新实验基地和创业孵化器。2012年 6月10日,中央电视台《新闻联播》以《高考改革:新的考试招生制度正在形成》为题报道了我校素质教育招生培养改革工作,其中就将信息学院“360度全景监控设计”学生创新创业团队《浙江全视界有限责任公司》作为典型。2012年9月24日,省委副书记、省长夏宝龙在屏峰校区参观指导了我院电子协会、智能汽车俱乐部和机器人俱乐部,对信息学院大学生科技创新活动和学生动手实践能力给予了充分肯定。 |